福岡商工会議所の軌跡

福岡商工会議所の軌跡

- History -

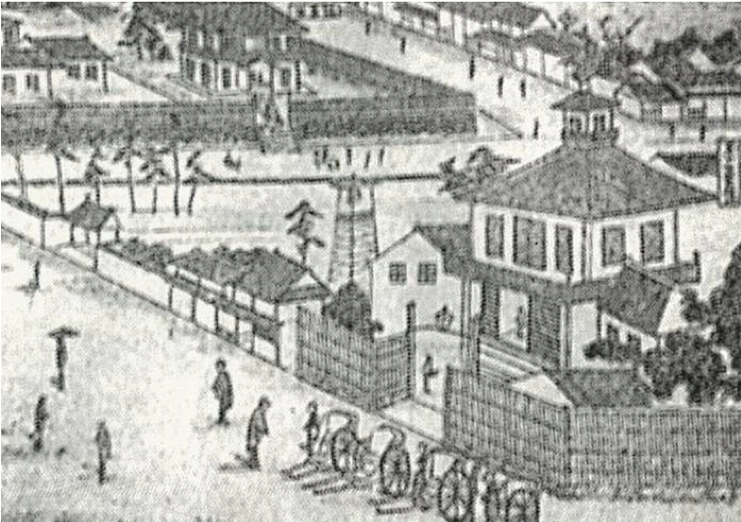

1891明治24年

農商務大臣を主務大臣とする商法会議所条例のもと、

「博多商業会議所」設立

1897明治30年

東中洲に発電所を設置

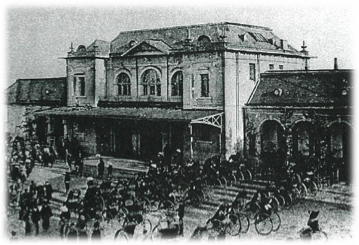

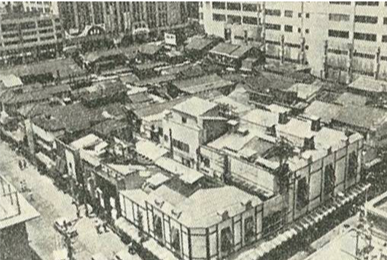

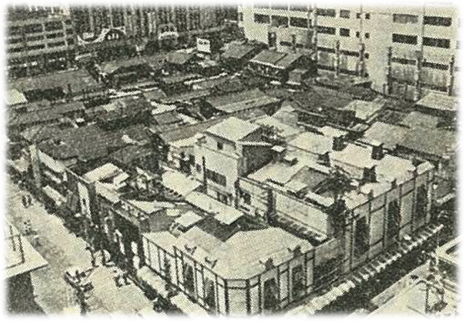

ひときわ立派だった。

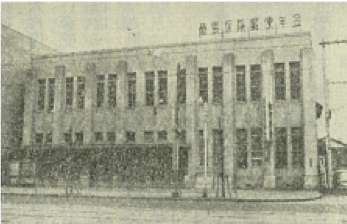

昭和45年までの47年の歳月にわたり、商工業者の苦楽が刻み込まれた。

1924大正13年

東中洲の大火から博多商業会議所所屋を再建

1928昭和3年

新法に基づく博多商工会議所の発足

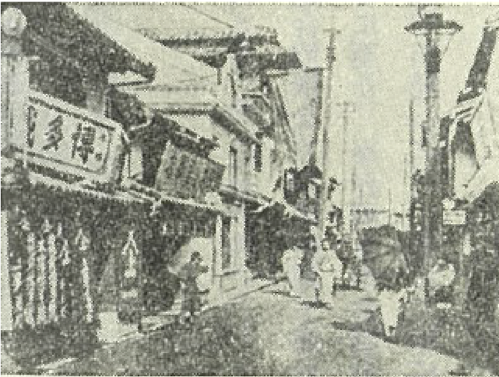

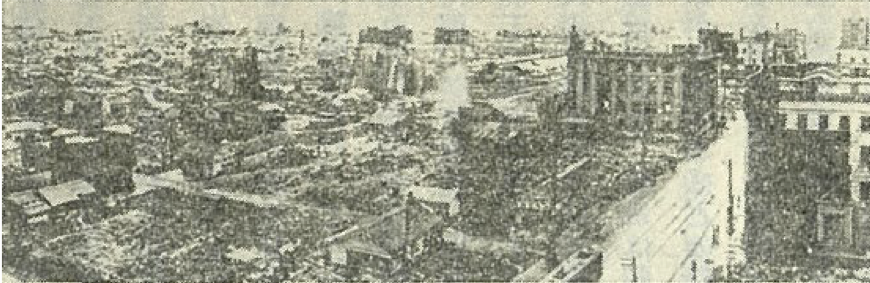

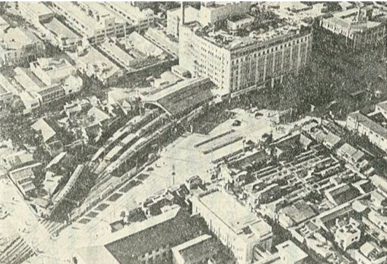

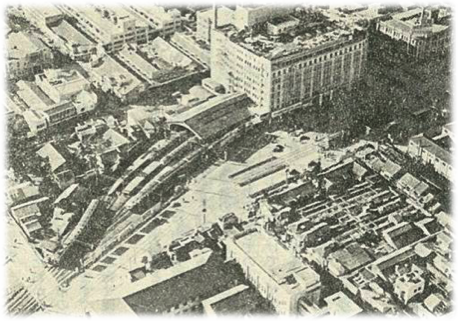

この廃墟の中から福岡市民は立ちあがった

1946昭和21年

社団法人福岡商工会議所が設立

戦後の焼け野原から復活

1950昭和25年

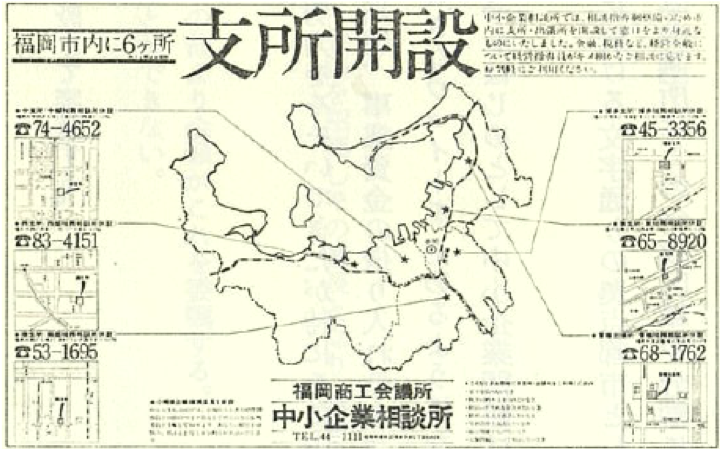

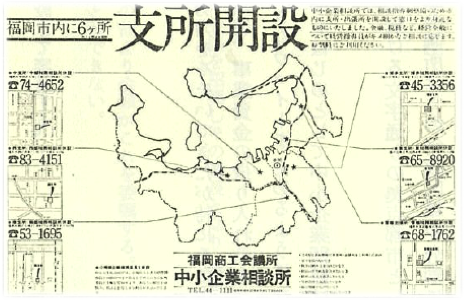

中小企業相談所を開所

1968昭和43年

高度成長と街づくりに貢献

商店街再開発事業に対する固定資産税の大幅削減要望

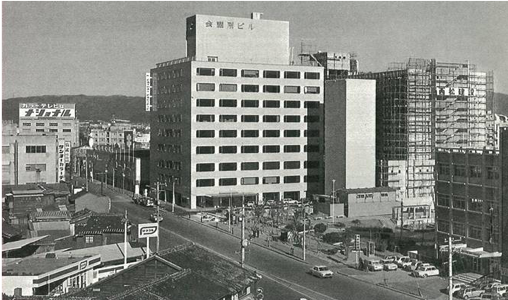

1970昭和45年

福岡商工会議所ビル建設

1982昭和57年

第1回博多うまかもん市を開催

1985昭和60年

第1回ふくおか経済人余技展を開催

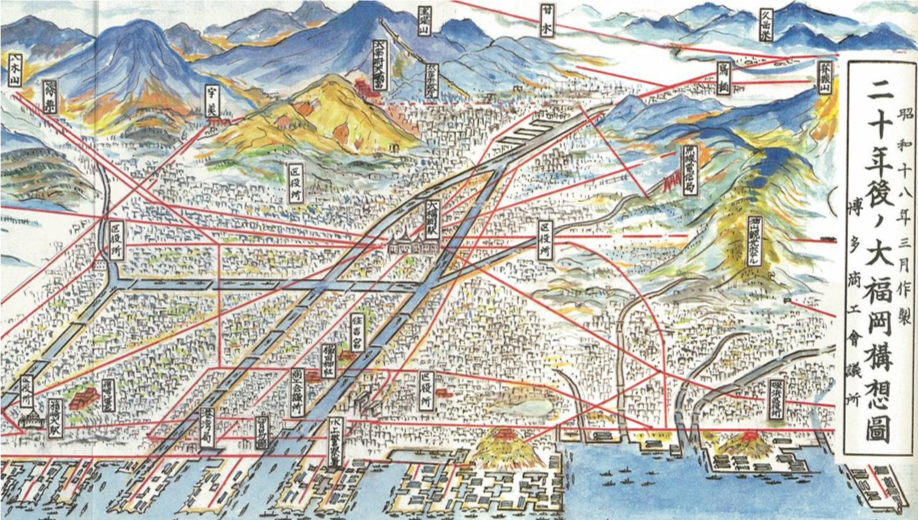

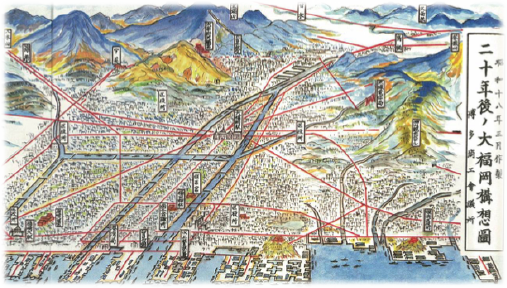

平成5年、県庁と福岡空港将来構想検討委員会設立

よかトピアどんたくを開催

1999平成11年

福商パソコンスクールを開講

福岡県中小企業活力強化総決起大会

2000平成12年

新人芸妓の育成を開始

2001平成13年

九州ビジネスショウで福商ITフェアを開催

2004平成16年

福商ビジネス倶楽部設立

2014平成26年

Food EXPO Kyushuを開催

2015平成27年

ラグビーワールドカップ試合招致を実現

新たな経済・社会を生き残る、地域・中小企業を創造する

アジアの拠点都市として活力溢れる福岡の構築

地域を支え、成長し続ける商工業者の支援