筥崎宮と唐津街道めぐり

|

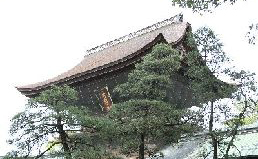

筥崎宮・筥崎宮本殿 | ||

|

〒812-8655 福岡市東区箱崎1-22-1 | ||

|

【福岡市営地下鉄】 箱崎宮前駅下車→徒歩3分(1番出口) 【JR鹿児島本線】 箱崎駅下車→徒歩8分 【西鉄バス】 箱崎下車→徒歩3分 【JR九州バス】 箱崎1丁目下車→徒歩2分 |

||

|

筥崎宮 社務所 092-641-7431 |  |

あり |

|

筥崎八幡宮 | ||

|

筥崎宮は筥崎八幡宮とも称し、宇佐、石清水両宮とともに日本三大八幡宮に数えられる。応神天皇を主祭神として、神功皇后、玉依姫命が祀られ、創建の時期については諸説あり断定することは困難だが、古録によれば延喜21年(西暦921)、醍醐天皇が神勅により「敵国降伏」の宸筆を下賜され、延長元年(923)筑前大分(だいぶ)宮(穂波宮)より遷座したとされる。創建後は祈りの場として朝野を問わず篤い崇敬を集めるとともに、海外との交流の門戸として重要な役割を果たした。 鎌倉中期、蒙古襲来のおり、俗に云う神風が吹き未曾有の困難に打ち勝ったことから、厄除・勝運の神としても有名。江戸時代には福岡藩初代藩主黒田長政、以下歴代藩主も崇敬を怠ることはなかった。 また、「敵国降伏」の扁額が掲げられる楼門は、筑前領主小早川隆景が建立し、国指定重要文化財に指定されており、「伏敵門」とも呼ばれている。 | ||

|

亀山上皇尊像 | ||

|

筥崎宮内 | ||

|

【福岡市営地下鉄】 箱崎宮前駅下車→徒歩3分(1番出口) 【JR鹿児島本線】 箱崎駅下車→徒歩8分 【西鉄バス】 箱崎下車→徒歩3分 【JR九州バス】 箱崎1丁目下車→徒歩2分 |

||

|

筥崎宮 社務所:092-641-7431 |  |

あり |

|

筥崎八幡宮 | ||

|

県指定文化財。1281年の弘安の役の際に亀山上皇は伊勢神宮に「敵国伏敵」を祈願するため勅旨を派遣した。ヒノキ製の像で博多区出身の彫刻家・山崎朝雲が明治35年に制作したもので、東公園に設置されている銅像の原型とされている。平成23年10月に奉安殿が完成し一般公開されている。 | ||

|

恵光院 燈籠堂 | ||

|

福岡市東区馬出5丁目36-35 | ||

|

地下鉄「箱崎宮前駅」から徒歩5分 | ||

|

092-651-5133 |  |

--- |

|

--- | ||

|

二代藩主黒田忠之の開基により、寛永年間(1624-1644)建立された。明治初期の廃仏毀釈の際に筥崎宮や社坊の仏教関係の遺品がここに移された。燈籠堂は1298年箱崎の海中から出現したという石造十一観世音菩薩を祀るため、筥崎宮参道道脇に建立されたと伝えられている。秀吉は1587年6月に筥崎宮に宿陣し、千利休らとたびたび茶会を催している。燈籠堂前にある樹齢約200年の菩提樹の花が6月初旬に見ごろを迎え多くの参拝者でにぎわう。 | ||

|

玉取恵比寿神社 | ||

|

網屋天満宮付近 | ||

|

--- | ||

|

--- |  |

--- |

|

--- | ||

|

筥崎宮境外末社で、海上・漁業・商業の神様として奉られる事代主命を祀っている。 毎年1月3日に「玉取祭(玉せせり)」が行われる競り始め地点であり、ここから筥崎宮の拝殿まで、氏子たちが珠を奪い合う。その珠を獲得した村ではその年の悪事災難から逃れられ、運が開けると信じられている。一説では、神功皇后が朝鮮出兵の際に龍神から授かった、干授・満授にあやかったものと言われており、干授・満授はあらゆる願望を成就させるご神体として西日本各地の神社で祀られている。 | ||

|

車僧観音 | ||

|

〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎2丁目11 | ||

|

--- | ||

|

--- |  |

--- |

|

--- | ||

|

大和国吉野宝泉寺の開山であった正虎禅師は、あるとき箱崎へやってきて、座禅修行や合戦での死者の供養を行っていた。常に破れた車に乗って好きなところへ行くので人々に車僧と呼ばれ、親しまれていた。大正2年4月17日、町内世話人の計らいで車僧記念碑と御堂を建立した。正虎禅師が観音の熱心な信仰者であったことから、車僧観音と呼ばれている。 | ||

歴史・グルメ

歴史・グルメ 二時間程度

二時間程度 箱崎

箱崎

---

--- ---

--- ---

---